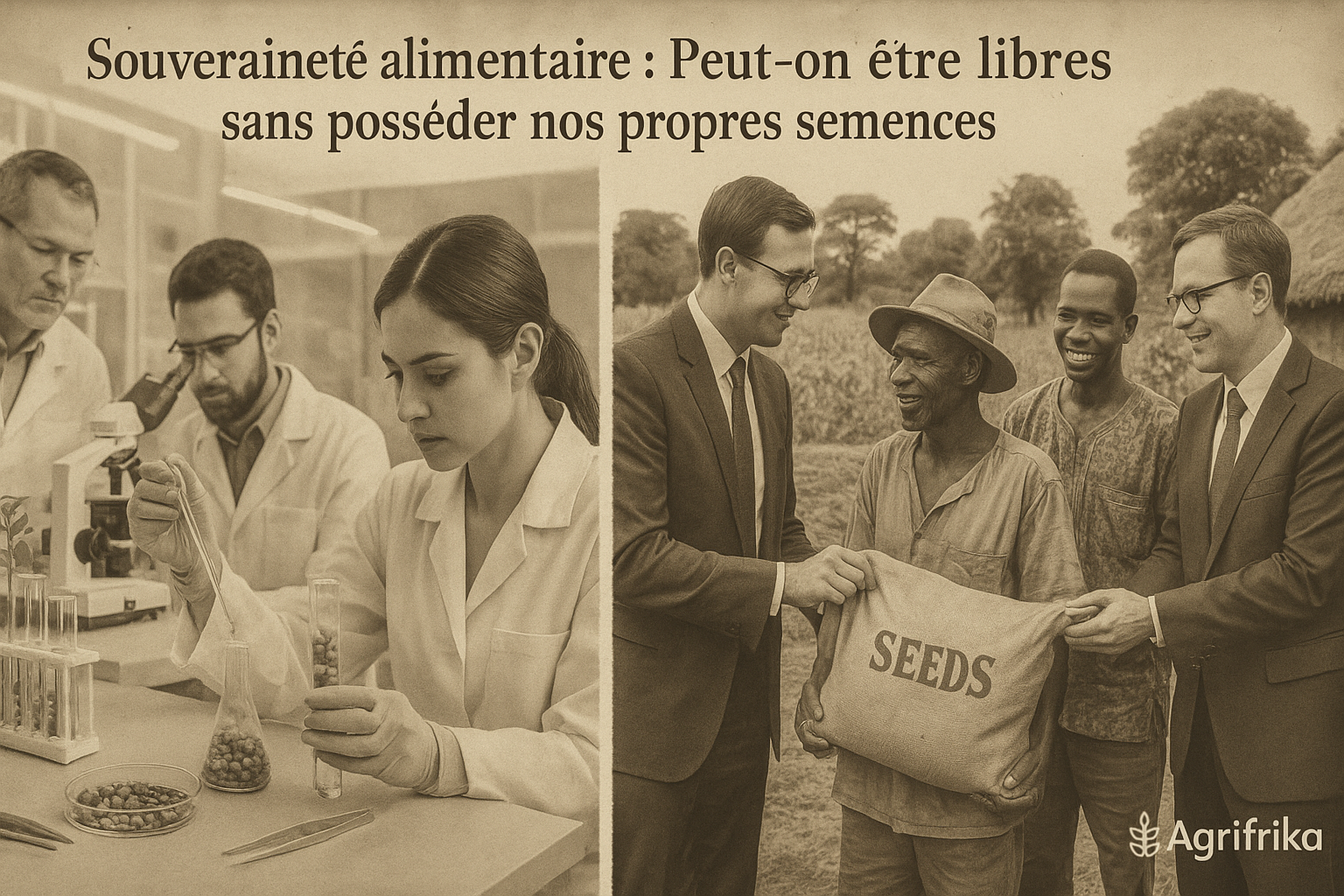

Dans toutes les conférences, sur les réseaux sociaux, dans les discours politiques, une expression revient en boucle : Made in Cameroon, Made in Congo, Made in Senegal, pour ne citer que ceux-là. Nous brandissons cette formule comme un symbole d’indépendance retrouvée, de fierté nationale, de renaissance économique. Mais en grattant à peine sous la surface, une vérité dérangeante apparaît : nous ne produisons même plus les semences de ce que nous cultivons ou élevons.

Que vaut un « Made in » si les bases mêmes de la production sont importées, parfois de pays avec lesquels nous nous proclamons en rupture idéologique, voire en guerre économique ou culturelle? Cette contradiction n’est pas seulement inconfortable : elle est dangereuse.

Une dépendance agricole enracinée

Nos semences végétales — qu’elles soient de tomates, de maïs, d’oignons, ou de poivrons — proviennent presque exclusivement de l’étranger. Le plus souvent, il s’agit de semences hybrides F1, impossibles à reproduire de manière fiable après récolte. Cela signifie qu’à chaque nouvelle saison, nos producteurs doivent racheter les semences, augmentant leurs coûts de production et les enchaînant à un modèle extérieur.

Le constat est tout aussi inquiétant du côté de l’élevage. Très peu de pays africains entretiennent encore des programmes de conservation, d’amélioration et de diffusion de races locales. Résultat : les génétiques animales utilisées dans la volaille, les bovins ou les porcs sont importées. Ces souches, bien souvent inadaptées à nos réalités climatiques et sanitaires, nécessitent des intrants coûteux (aliments, soins vétérinaires) et rendent nos éleveurs vulnérables aux ruptures de chaîne d’approvisionnement.

Une éducation qui forme à la dépendance

Le plus grave, c’est que nos écoles agricoles perpétuent ce modèle. Les étudiants sont formés exclusivement à travailler avec des intrants industriels. On leur enseigne à planter, élever et produire avec des outils qui viennent d’ailleurs, sans aucune formation sur les semences paysannes, ni sur la sélection ou la conservation variétale. Nos futurs agronomes deviennent ainsi des techniciens de la dépendance, incapables de remettre en question un système qui ne leur appartient pas.

La recherche agronomique africaine — sous-financée, marginalisée, parfois même moquée — n’est plus en capacité de proposer des alternatives. Les rares initiatives locales sont isolées, sans visibilité ou plus grave, sans soutien public.

Quelles conséquences pour notre avenir ?

Cette situation n’est pas seulement technique ou économique. Elle est politique, stratégique, existentielle. Voici ce que nous risquons à continuer sur cette voie :

- Perte de biodiversité : des milliers de variétés locales, adaptées à nos sols et à nos climats, disparaissent chaque année.

- Dépendance économique : nos producteurs ne peuvent pas planifier sur le long terme sans assurance d’accès aux intrants.

- Vulnérabilité géopolitique : en cas de rupture diplomatique, de guerre commerciale ou de crise logistique mondiale, nous serions incapables de produire notre propre nourriture.

- Uniformisation des productions : à force d’utiliser les mêmes semences importées, nous appauvrissons la diversité de nos productions, et donc notre capacité de résilience.

Reprendre le contrôle : vers une souveraineté semencière

Il est urgent de repenser notre rapport aux semences. Voici quelques pistes d’action concrètes :

- Créer des banques de semences paysannes, dans chaque pays, pour préserver notre patrimoine vivant.

- Former nos jeunes agriculteurs à la sélection variétale, à la reproduction animale locale, à l’agriculture régénérative.

- Financer la recherche agronomique locale, pour qu’elle propose des solutions enracinées dans notre réalité.

- Encourager la production nationale de semences, en lien avec les producteurs, les universités, et les instituts spécialisés.

Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons véritablement parler de Made in Africa, et non de Packaged in Africa.

Posséder la graine, c’est posséder la liberté

Nous ne pouvons pas construire une souveraineté alimentaire sur des fondations empruntées. Le continent africain ne sera jamais libre tant qu’il ne produira pas ses propres semences. Reprendre le contrôle de nos semences, c’est reprendre le contrôle de notre agriculture, de notre économie, de notre avenir. Et ce combat commence aujourd’hui, dans nos champs, dans nos écoles, dans nos laboratoires, mais surtout dans nos esprits.

Leave a Reply