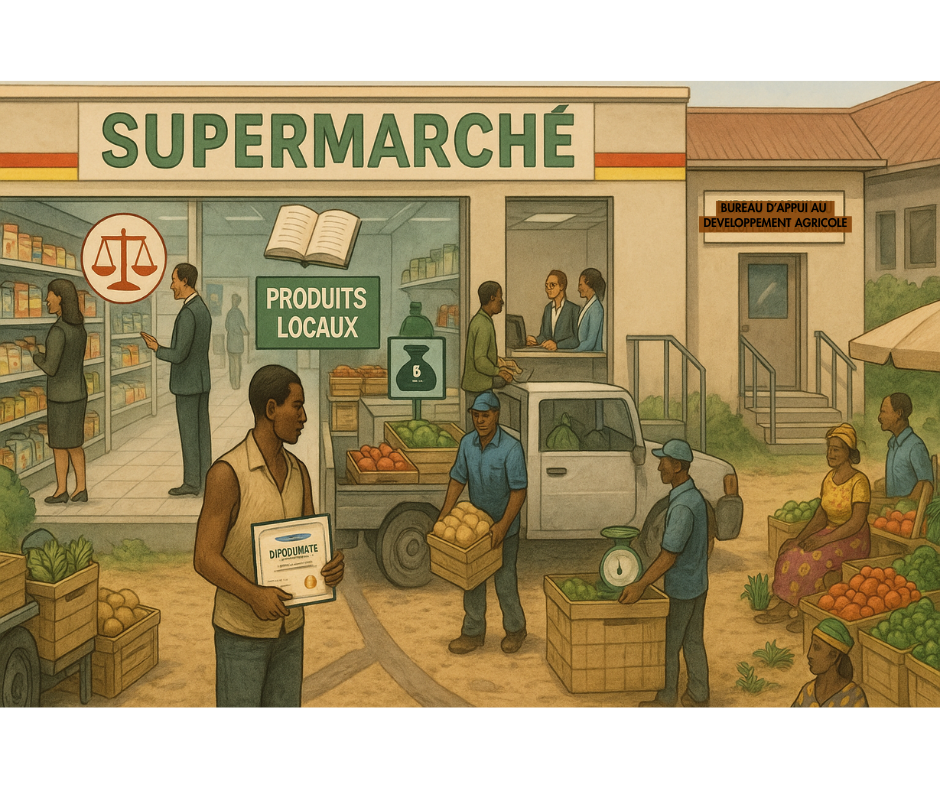

Dans les grandes villes du Cameroun, les supermarchés fleurissent. Les rayons s’étendent, les enseignes se multiplient, les vitrines brillent. Pourtant, quand on y regarde de plus près, les produits agroalimentaires locaux brillent… par leur absence. Pourquoi les pâtes, les biscuits, les jus, les confitures, ou les épices “Made in Cameroon” peinent-ils encore à se frayer une place dans les linéaires ? Pourquoi les produits de l’agriculture primaire, lorsqu’ils ne sont pas approvisionnés suite à d’indescriptibles pirouettes, répondent aux abonnés absents? Pourquoi la grande distribution en Afrique semble-t-elle étrangère à son propre terroir ?

1. L’illusion de l’abondance… importée

Derrière l’apparente richesse des rayons, la réalité est souvent la même : des produits importés, parfois à bas prix, avec des chaînes logistiques bien huilées. Résultat : le petit transformateur local, avec sa marmite, ses étiquettes artisanales et sa distribution chaotique, n’a pas voix au chapitre. Il se heurte à des exigences auxquelles il n’a ni les moyens ni la formation de répondre.

2. Des standards élevés, parfois déconnectés des réalités locales

Pour intégrer la grande distribution, il faut cocher toutes les cases : packaging professionnel, codes-barres, certification sanitaire, régularité de l’approvisionnement, délais de paiement à 60 ou 90 jours, etc. Or, très peu de PME agroalimentaires camerounaises sont aujourd’hui structurées pour satisfaire à toutes ces exigences. La qualité est souvent là, mais la standardisation et la constance font défaut.

3. Une distribution encore très peu inclusive

Les circuits de grande distribution ne sont pas toujours pensés pour inclure les petits producteurs ou transformateurs. Ils fonctionnent avec des intermédiaires, des centrales d’achat, des marges imposées. Les acteurs locaux, souvent isolés, n’ont ni la force de négociation ni les volumes nécessaires pour s’aligner. Et quand ils y parviennent, c’est parfois à leur propre détriment financier. À ce niveau, je suis toujours amusé lorsque j’échange avec des managers de grandes surfaces ou de supermarchés (généralement des profils longs crayons ayant étudié dans des grandes écoles occidentales, embauchés par le groupe et envoyés en Afrique avec le syndrome du sauveur… pourtant nous réalisons qu’ils ne sont pas capables de sauver quoi que soit). Ces derniers atterrissent naïvement dans un environnement où tout est à construire, ne réalisant pas que les enseignes dans lesquelles ils ont effectué leurs stages autrefois en Europe, ont déjà passé la stade auquel nous nous trouvons. Ce sont les doigts dans le nez que je les écoute se plaindre de l’impréparation des agriculteurs locaux. Incapables de livrer en qualité et en régularité, ne comprenant pas la nécessité de la standardisation. Si j’étais encore aussi jeune qu’à l’époque du grand moulin, c’est par l’intermédiaire d’un coup de poing que j’aurais envie de leur faire comprendre qu’ils doivent co-construire la solution. Même CFAO Retail qui n’est pas excellent en la matière a compris à son arrivée qu’il fallait trouver des champions et appuyer leur développement. Ils ne sont que les premiers des derniers. Je ne leur jette pas de fleurs. Nous en parlerons dans un prochain article.

4. Des mécanismes d’appui inappropriés

On ne peut pas parler d’intégration des produits locaux sans parler d’un accompagnement public fort. Au Cameroun, les politiques d’appui à l’agro-transformation restent timides, mal financées ou mal ciblées. Pas ou peu de subventions pour améliorer les outils de production, de soutien logistique, ou de dispositifs pour faciliter l’entrée dans les grandes surfaces. Et les initiatives privées, aussi dynamiques soient-elles, ne suffisent pas à combler le vide.

5. Le consommateur, encore trop tourné vers l’extérieur

Il faut aussi le dire : le marché suit la demande. Et au Cameroun, une grande partie des consommateurs perçoit encore les produits importés comme plus « fiables », plus « chics », plus « sûrs ». L’image du produit local souffre, malgré des efforts croissants en matière de qualité et de marketing. Il est temps de changer ce regard.

Vers un nouveau modèle de grande distribution ?

Chez Agrifrika, nous croyons à un modèle de distribution plus inclusif, plus intelligent, plus connecté au tissu productif local.

Cela passe par :

• la structuration des chaînes de valeur locales,

• la montée en gamme des transformateurs,

• la mise à niveau des producteurs par des formations adaptées,

• mais aussi par une volonté politique forte et un changement de mentalité des distributeurs comme des consommateurs.

La grande distribution ne devrait pas être une forteresse inaccessible pour les acteurs agroalimentaires locaux, mais un partenaire de leur croissance.

Leave a Reply