L’idée de subventionner l’agriculture fait souvent débat. Pour certains, cela fausse les règles du marché. Pour d’autres, c’est une nécessité absolue pour atteindre la souveraineté alimentaire.

Mais une chose est sûre : en Afrique, ne pas subventionner l’agriculture, c’est condamner le continent à rester dépendant. Surtout lorsque nous sommes invités à compétir sur les mêmes terrains de jeu que des nations disposant d’une avance significative sur tous les plans.

La vraie question n’est donc pas “Faut-il subventionner ?”, mais plutôt :

Comment subventionner intelligemment, durablement, et avec impact ?

L’agriculture : une activité à haut risque, à fort impact

Produire de la nourriture est une activité vitale, mais c’est aussi l’une des plus risquées :

- Elle dépend de la météo

- Elle nécessite le plus souvent des cycles longs

- Elle implique des investissements réguliers

- Elle peut être ruinée en un seul jour de sécheresse, d’inondation ou de blocage logistique

Et pourtant, ce sont les agriculteurs qui supportent seuls ces risques, pendant que les consommateurs attendent des aliments de qualité, des prix stables et les gouvernements des résultats rapides.

Résultat : les producteurs sont sous-équipés, mal formés, et souvent démotivés.

Il faut se le dire, obtenir à la fois rentabilité, régularité, qualité et ponctualité dans les chaînes de valeur agricoles, demande énormément d’investissements et de sacrifices. Pour y arriver et y rester, le gouvernement – au même titre que les autres acteurs – doit s’investir. Dans un pays comme les État-Unis, l’alimentation a été confiné à quelques grands exploitants sur qui plusieurs centaines de millions d’habitants reposent pour manger à leur fin. Ils ont peut-être réussi les paris de régularité, ponctualité et rentabilité, mais – inexorablement – au prix de la qualité. D’où les différents maux qui frappent aujourd’hui ce pays (obésité morbide, maladies rares, etc) mais dont personne ne veut parler tellement le rêve américain est scandaleusement éclatant.

Pourquoi les subventions sont nécessaires

- Subventionner l’agriculture, c’est : Réduire le coût d’entrée pour les petits producteurs

- Encourager l’adoption de technologies (semences améliorées, irrigation, mécanisation)

- Stabiliser les prix dans les périodes de crise

- Sécuriser la production alimentaire locale

- Valoriser des chaînes de valeur nationales au lieu d’importer massivement

Sans subvention, l’Afrique reste vulnérable à la concurrence déloyale d’aliments subventionnés à bas coût venus d’ailleurs. Nous en avons été témoins au Cameroun lorsque Bernard Njonga menait son combat contre le poulet importé majoritairement du Brésil. C’est à coup d’annonces médiatiques et de marches qu’avec une horde d’éleveurs remontés, ils ont réussi à faire pression pour éliminer un poulet importé vendu 40% moins cher (bien sûr, ils en sont capables), bien que la qualité n’en soit pas ici la moindre de leur souci.

Ce qui ne fonctionne pas : les subventions mal pensées

Dans de nombreux pays africains, les subventions agricoles existent déjà.

Mais elles échouent souvent à cause de :

- Mauvaise identification des bénéficiaires

- Opacité des circuits de distribution

- Corruption et détournements

- Aide concentrée sur quelques cultures au détriment de la diversité

- Incitations contre-productives (engrais mal utilisés, dépendance aux intrants importés)

Parfois, les subventions profitent plus aux fournisseurs ou aux intermédiaires qu’aux agriculteurs eux-mêmes. Je ne parle pas des fonctionnaires de carrière qui rêvent tous de se reconvertir dans l’agriculture après leur départ à la retraite, faisant office de barrière aux vrais agriculteurs qui n’ont que très peu accès aux gouvernants (ministres, etc) pour le coup décideurs des attributaires de subventions et d’équipements. Comme si l’on pouvait s’improviser dans un métier quleconque.

Ce qu’il faut : des subventions intelligentes et orientées impact

Subventionner de la bonne manière, c’est :

- Cibler les bons bénéficiaires : petits et moyens producteurs, jeunes agripreneurs, coopératives sérieuses

- Adopter une approche “performance” : indexer l’aide à des résultats (rendement, pratiques durables, insertion dans les circuits courts)

- Digitaliser les processus : pour la traçabilité, la transparence, l’évitement des doublons

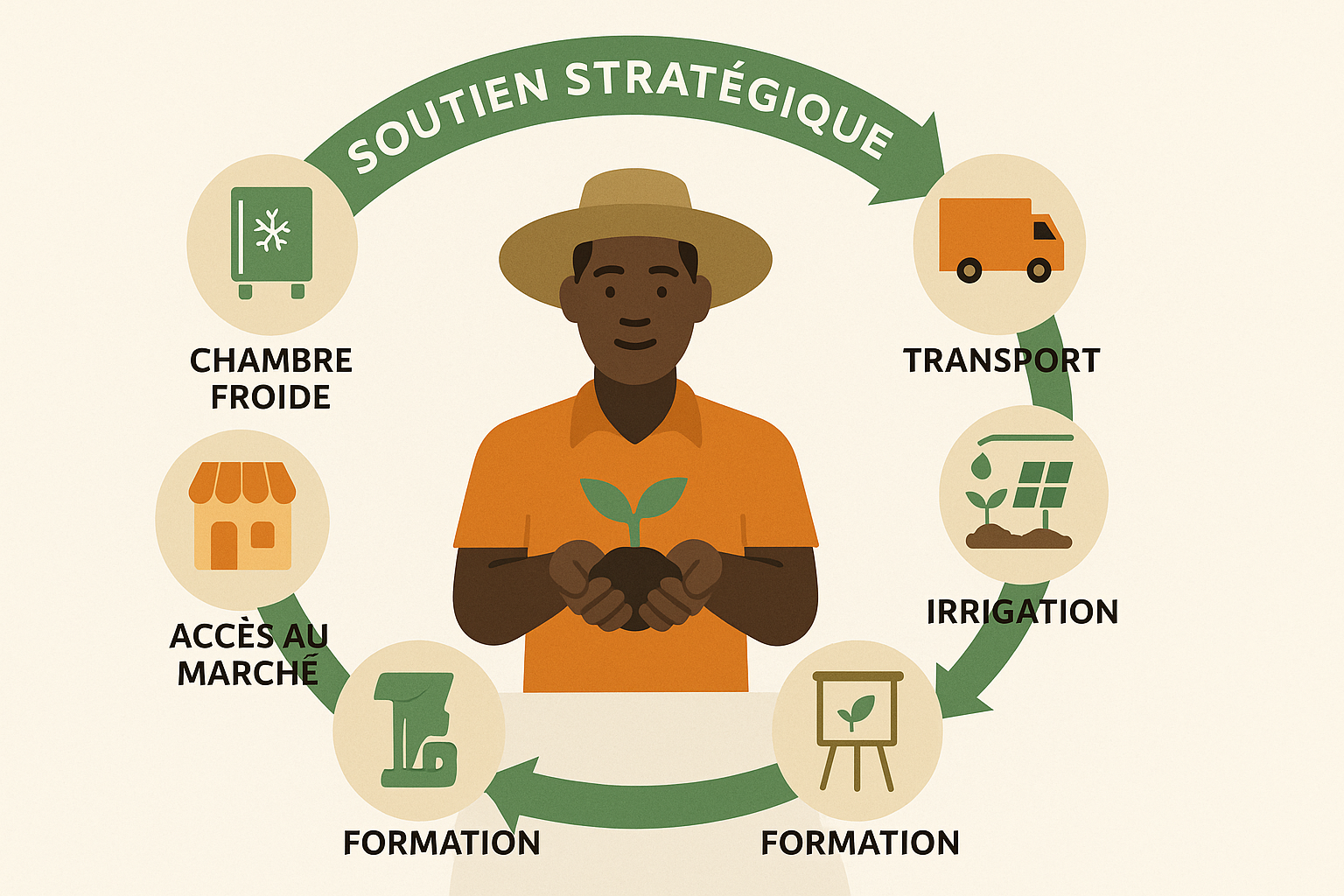

- Privilégier les infrastructures partagées : forages, chambres froides, unités de transformation collectives, unités d’abattage et de transformation communautaire à gestion structurée

- Combiner formation et financement : subventionner les outils oui, mais aussi les compétences pour bien les utiliser

- Soutenir la chaîne dans son ensemble : du producteur jusqu’à la mise en marché

Une autre chose que j’ajoute ici, c’est de ne surtout pas subventionner des personnes qui ne sont pas encore dans le métier. Ce que j’appelle le baptême de l’agriculteur, c’est cet événement inattendu et souvent explicable avec beaucoup de difficultés, que vit chaque entrepreneur qui se lance dans le domaine agricole. Il est préférable que ça arrive avec votre propre argent, ça vous apprend l’endurance et ça ne vous décourage pas immédiatement. Si par mégarde, il s’agit de l’argent d’autres sources, vous ne poursuivriez pas sur votre chemin.

En conclusion, ne pas subventionner, c’est saboter l’avenir. Mal subventionner, c’est gaspiller. Bien subventionner, c’est nourrir.

L’agriculture africaine ne pourra pas devenir compétitive et résiliente sans soutien structuré.

Mais ce soutien doit être stratégique, équitable, et orienté vers l’impact réel.

À Agrifrika, nous croyons que chaque franc investi dans l’agriculture peut avoir un retour social et économique exceptionnel, à condition qu’il soit bien placé.

Ce n’est pas la subvention en elle-même qui est problématique, c’est la manière de la penser, de la gérer… et de la mesurer.

Leave a Reply